海师三同窗共赴国难

刘成文

海州师范学校(现连云港师范学院),已经走过了111年的历史。百余年来,学校桃李芬芳、人才辈出,为国家和社会培养了大批优秀人才。其中,1934届毕业生中的三位杰出校友,先后走上抗日疆场,尤为引人注目:汤曙红,原八路军陇海南进支队三团团长,为民族解放事业英勇献身;陈伟达,参加新四军,后任华东野战军师政委,解放后任天津市委第一书记、中央政法委副书记;李石青,跟汤曙红一起在家乡抗战,解放后任总参政治部副主任(正军级)。三位校友在不同领域书写人生华章,成为海州师范校史上一段广为传颂的佳话。

上个世纪三十年代东海师范学校宿舍

上个世纪三十年代东海师范学校礼堂

青年才俊聚海师

江苏省海州师范学校,1914年7月建校,当时称省立第八师范学校,校址在板浦镇。1928年2月,第八师范学校迁至古城海州,与省立第十一中学合并,后称东海师范学校。1932年,汤曙红、陈伟达、李石青等一起考入这一当时连云港地区的最高学府。

汤曙红,原名汤宜秀,1915年出生在灌南县汤沟镇(汤沟当时为海州沭阳县汤沟乡)。李石青,原名李国权,1915年11月出生在灌云县南岗乡南于庄。两地相聚20多公里。因为李石青的外祖父家住在汤沟,童年时李石青就在汤沟上小学,他和汤曙红一直是同学。陈伟达原名叫王经纬,出生在一河之隔的响水县,1932年,王经纬也以优异的成绩考取了东海师范。

当时东海师范学校校长是盐城人曹中权,他治校严格,教育有方。在他治校期间,1935年全省师范生统考,海州师范获得总分第一和个人第一。当时的省教育厅拨专款在校园内建设“知止亭”以兹纪念。曹中权作词的校歌,词句慷慨激昂、豪情满怀,很能够反映他的教育思想:“连云泱泱,锦屏环障,秦陇西域万里驶,扶桑欧美一苇航。巍巍乎,海滨学府,吾校屹立腾光芒。石室攻书,远绍贤哲,古今学术供参详。乐群敬业,师表八荒,教育救国,至大至刚。教育怒流任奔放,民族生命我担光。发扬!发扬!踏着五百壮士的热血,振起五千年的国光。”

原天津市委第一书记陈伟达

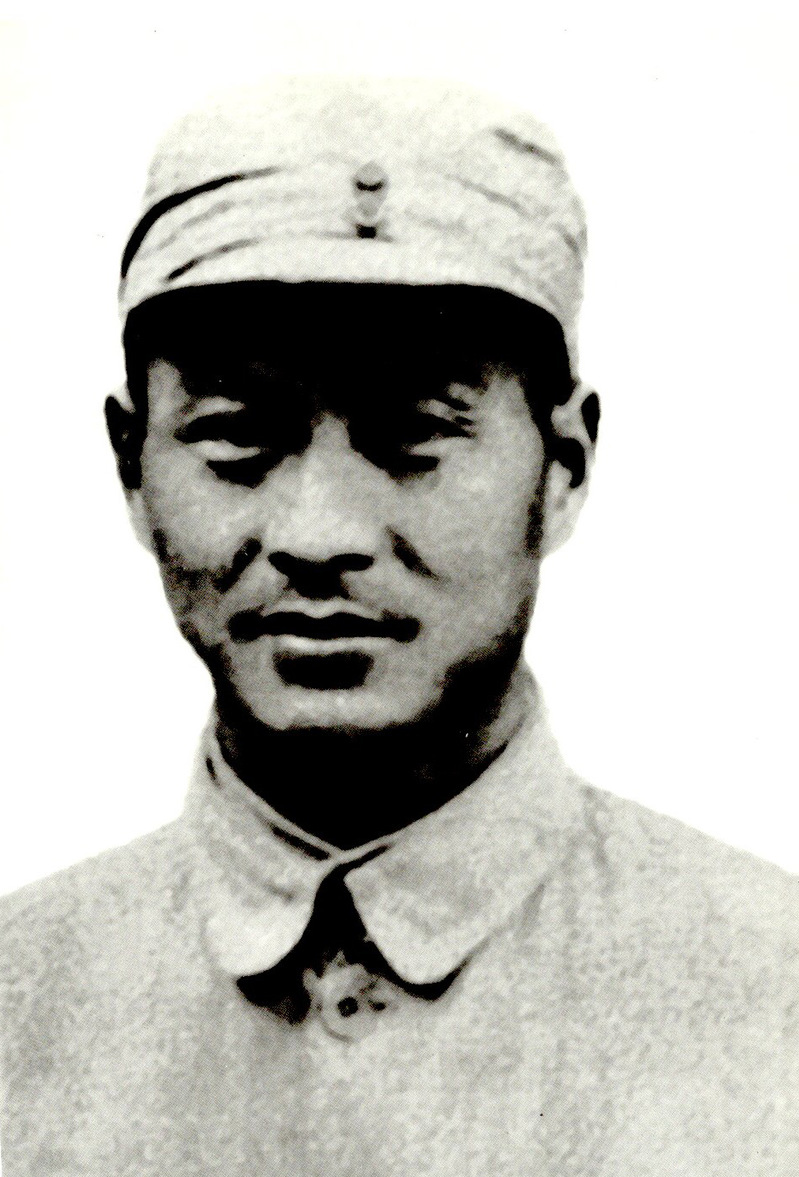

革命烈士汤曙红

校园攻读见真情

当时的东海师范,课程多、作业多,学习非常紧张。汤曙红、陈伟达、李石青学习认真,有钻劲,成绩都是班级的佼佼者。同时学校的课外活动也非常丰富,三个人经常在一起打篮球。他们传接娴熟、配合密切,在篮球场上大显身手,还经常和同学进行友谊赛。他们还积极参加各种文艺演出。二年级上学期举行一次戏剧晚会,每个班各出一个节目。汤曙红主动担当重任,排演话剧《可怜闺里月》。陈伟达由于身材不高,被安排男扮女装,出演剧中的一个女护士。为了演出,陈伟达还专门到海州的义德医院去参观病房,了解女护士是怎么工作的。正式演出时,汤曙红扮演的青年军官走上舞台,他声泪俱下,痛诉国民党反动当局不敢抗日,却发动内战,结果失去东北三省广大土地。台下掌声一片,有的观众还流下了热泪。同学们聚在一起议论,都说,这出戏擦亮了大家的眼睛。

甘洒热血沃乡土

1934年7月,汤曙红、陈伟达、李石青从东海师范毕业。

毕业后,汤曙红首先把自己改名为“曙红”,表达了他努力要为家乡带来火红曙光的决心。他先是在海州城中小学教书,教学成绩非常优秀,深受学生的喜爱。后回到故乡,在汤沟小学任教。李石青也被他请来,担任学校老师,两人从同学变成了同事。在学校里,汤曙红提议举办了“青年读书会”,受到热烈响应。他们还成立汤沟剧团,到乡镇去演出,排演过《放下你的鞭子》等剧目。

1938年,徐州沦陷,东灌沭等地先后自发建立了抗日武装。汤沟一带,在汤曙红等人的精心组织下,他们召开了2000多人参加的抗日誓师大会,宣布成立汤沟乡民众武装抗日自卫队,汤曙红任大队长。1939年1月,经余耀海等人介绍,汤曙红、李石青先后加入中国共产党。中共山东分局决定将汤沟这支自卫队正式编为八路军陇海南进支队第三团,汤曙红任团长,李石青担任三团秘书。党领导下的苏北地区第一支抗日武装正式成立了,红旗从此在东灌沭边区飘扬了起来。1939年7月7日,汤曙红组织了49名精悍的战士在五里槐打了一次漂亮的伏击战。上午10时左右,日军汽艇拉着木船进入伏击圈。我军果断出击,日军猝不及防,纷纷落水。三团此战打破了“日军不可战胜”的悲观论调,为苏北抗战振奋了人心。三团的快速发展,引起了国民党顽固派的不安,把罪恶的黑手伸向汤曙红。他们设下圈套,在连五庄催钱逼粮,毒打军属,双方发生冲突。国民党县常备大队长王绪五指名要汤曙红前来谈判解决问题。汤曙红便带了几个人,匆匆前来。受国民党常备大队指使的“杀人魔王”周法乾,在乡公所门口,驳壳枪一扬,一梭子弹全部打进了汤曙红的后脑。24岁的英雄团长瞬间倒了下去。

由于国民党势力强大,我方部队武器弹药不足,为了保存这支抗日武装力量,三团连夜撤走。李石青忍住巨大悲痛,负责把队伍带到了自己的家乡南于庄。后又留下来收容、联络没撤走的同志。

雪恨功成告九泉

三团离开连云港地区后,李石青带领自己收容的三十多人参加了共产党领导的云台大队。1940年春夏之间,三团跟随主力回来,云台大队和三团合并,成为正规部队新四军9旅26团,张爱萍任旅长,韦国清任政委。李石青先后担任团直属队指导员、连队指导员。

皖南事变后,因为身体不好,李石青又返回地方,担任东海县大队教导员。1943年春季,他被调到宿北马陵大队,后担任淮海军分区9团政委。1946年,国民党大举发动内战时,李石青任35旅105团政委。

1948年,我军全面反攻,国民党士气低落,我军决定攻打作恶多端的周发乾。当时的周发乾驻扎在新坝、龙苴一带。担任作战任务的就是李石青的部队。周发乾是杀害陇海南进支队三团团长汤曙红的罪魁祸首,长期在灌云、灌南地区行凶作恶、祸害百姓。最后,经过一天的激烈战斗,解放军攻克了龙苴据点,周发乾在逃跑时被击毙在路边的田野里。

1949年4月,李石青参加了渡江战役。1949年5月,进攻上海的战斗打响,当时的李石青担任30军88 师 263 团政委。1950年,李石青赴北京参加中央军委情报部武官训练班学习。结束后,他历任军委情报部人事处副处长、军委联络处副处长、联络部干部局处长、总参干部局任免调配处副处长、处长,总参政治部干部处处长,解放军测绘学院副政委、政委。1961年,任总参政治部副主任(正军级)。

同学重逢鬓已霜

陈伟达的革命经历与汤曙红、李石青不同,他不是留在家乡淮海地区,而是主要在上海、浙江一带从事革命工作。因为他从海州师范毕业以后,就考上了上海暨南大学。1936年,由胡乔木同志介绍加入了中国抗日青年团。1937年初春,又由陈家康同志介绍加入了中国共产党。

大上海沦陷后,根据党组织的安排,陈伟达离开上海,担任江北特委委员,分管军事工作。新四军过江后,粟裕找陈伟达谈话,决定派他到淞沪支队担任政委,并兼任淞沪地区地委书记。后来,这一支上海子弟兵被编为新四军一纵3旅。陈伟达被任命为旅政治部主任。随部队北上,打了宿北、鲁南、莱芜三场大仗。1947年5月15日晚上,我军与国民党军激战孟良崮,陈伟达赶到1团指挥所,亲自带着1团主攻540、520高地,血战竟日,圆满完成任务。由于陈伟达同志在思想政治工作中的出色表现,1948年5月,陈伟达调任六纵17师任政委,淮海战役打响之后,陈伟达所部有力地保证了主力部队全歼黄维兵团。浙江解放后,陈伟达担任宁波地委书记。1977年5月,任浙江省委书记(当时设有第一书记)。1978年10月,任天津市委第一书记。1984年10月,任中央政法委员会副书记。

年少一别几十秋,天南地北难聚首。李石青和陈伟达自从海州师范毕业以后,二十多年没有再见面。五十年代,李石青在和航天工业部江苏管理局局长史成章同志见面聊天中,得知史成章曾经在响水口读书,而陈伟达在这所中学教物理,当过史成章的老师。于是,李石青大喜过望,马上给陈伟达去信。陈伟达很快地给李石青来信。从此以后,陈伟达来北京开会,都要和李石青见面,一起畅谈青年时期的人和事,喜悦之情无法言喻。后来,陈伟达从浙江调到天津工作,后又调中央政法委员会工作,李石青却很少看到他,一打听,原来,陈伟达已经身患重病,并经常住院治疗。1990年3月,陈伟达不幸去世,李石青心里无比难过,专门发文悼念。2004 年7月15日,李石青因病治疗无效,与世长辞,享年89 岁。

1993年,李石青回母校江苏省海州师范学校。右为海师校长宋建明

“热血洗乾坤,千古传青史”。这是中国人民解放军原炮兵部队司令员钟辉悼念汤曙红时写下的诗句,这何尝不是对那一代投身革命、报效祖国的热血青年们的赞许呢!

(本文刊发于2025年8月14日《新华日报》)